|

Aux portes des camps

Aux portes des camps |

Mme Barbéris a correspondu avec son mari qui était en captivité, tout le temps de la guerre à compter du 3 septembre 1939. Il en est revenu le 17 avril 1945.

“Nous avions droit à des cartes pour communiquer, que les Allemands nous donnaient, s'ils le voulaient bien, des cartes imprimées, au verso desquelles le prisonnier écrivait son nom et son matricule.

Elles arrivaient avec pas mal de retard, et vous n'aviez droit à la réponse que sur une ligne qui vous restait. Alors, il fallait bien peser les mots, mais moi j'avais tranché la question, on faisait un colis par semaine.

Pour le faire, il fallait que j'aie une étiquette qu'il m'envoyait, lui.

Il y avait beaucoup de prisonniers qui envoyaient des étiquettes et auxquels les familles ne pouvaient expédier de colis.

Les enfants me faisaient passer les colis et j'avais une étiquette supplémentaire. Autrement dit, je pouvais lui écrire une fois de plus. Le courrier était censuré.

D'ailleurs, il m'arrivait souvent sanctionné.

Oh, vous apprenez à devenir rusé !

Dans les colis, je mettais des bonbons fourrés enveloppés dans des papiers.

J'enlevais le contenu des bonbons au papier doré et, à la place, je roulais des feuilles de correspondance par avion sur lesquelles j'écrivais tout à mon mari, tout ce que disait « Radio-Londres ». Il savait donc tout ce que disait Londres, tout ce que nous entendions.

Mais quand les colis arrivaient, les Allemands les défaisaient tous et mélangeaient les bonbons, les sardines, les lapins...

Vous aviez tout dans la même gamelle.

Il m'écrivait :

– Les bonbons n'arrivent pas bien. Tu devrais t'abstenir.

Tous les lundis matin, j’envoyais mon colis. Le courrier passait vers neuf heures. Maman me l’apportait à l'école. Quand je le lisais, à onze heures et demi, je partais en courant à la gare et je reprenais mon colis pour enlever les bonbons. Comme il était déjà enregistré, je le refaisais tout de suite et je le redonnais.

|

Enveloppe de correspondance avec les prisonniers |

| C'est ainsi que j'ai communiqué avec mon mari sans que les Allemands s'en rendent compte, sans qu'ils se doutent jamais que c'est dans ce courrier qu'il y avait tout. Par la suite, je mettais deux sortes de bonbons. C'étaient des bonbons fourrés. Dans les rouges, en général, il y avait un message qui était très personnel, c'était pour lui, et dans les autres, des messages qu'il pouvait passer aux copains. Pour ces derniers, il allait aux toilettes (c'étaient des planches simplement) et les mettait sous la planche. Les copains se succédaient aux cabinets pour lire ce qu'il y avait sur le papier.”

Le désarroi régnait. Léontine Boutou était effrayée :

“On avait très peur. On ne pouvait pas faire comme on voulait…

Mon mari a fait la guerre. On l'a envoyé comme boulanger vers Clermont-Ferrand. Il en a vu des horreurs, il en a vu des morts…

J'ai accouché de ma fille sous les bombardements.

J'avais des nouvelles de mon époux de temps en temps.

A Callas, on avait fait un hôpital dans une pièce en dessous du Cercle. Des hommes à nous surveillaient, cela chauffait car les Allemands étaient tout près, cachés dans les vignes.

Une fois, un des nôtres a été tué et un autre blessé.

Le mort a donné son nom à la rue Emmanuel Ricard.”

|

Le lycée Jean Moulin à l'époque |

Mme Jocrisse a souffert également de l’absence de son époux :

“Mon mari, un soir, en revenant de la caserne, me dit :

– “Je pars”.

Il a fait la guerre à Sedan, à Bar le Duc et dans les Landes, puis il a été démobilisé à Tarbes.

Je faisais des ménages chez un gradé qui écrivait à sa femme. Ce dernier était au même endroit que mon mari. J'avais de ses nouvelles par cet homme.

J'ai travaillé aussi au lycée Jean Moulin. C'était un hôpital militaire allemand.

Ma belle-sœur et moi faisions le ménage et nous servions à table. Je ne me souviens pas du salaire.” |

Il fallait s'acquitter de la taxe

Il fallait s'acquitter de la taxe

sur les vélocipèdes |

Les taxes et les impôts fleurirent, taxe sur les briquets, taxe sur les fenêtres, taxe sur les plaques de vélos…

Quant aux impôts, en voici un exemple donné par Mme Barbéris : “J'étais mariée, pour l'anecdote, depuis le 4 août 1937. Or, il est passé une loi. Il fallait payer l'impôt sur le célibat quand on avait deux ans de mariage. Et j'avais deux ans de mariage à la déclaration de guerre. C'est quelque chose ça ! Et bien, j'ai payé un impôt sur le célibat, car mon mari était en captivité depuis le 3 septembre 1939. Il est revenu le 17 avril 1945”.

|

Carte de rationnement |

Le pain et la viande furent touchés par les premières mesures de rationnement, les boucheries nétaient plus ouvertes tous les jours.

M. Constans, à ce propos, se souvient :

“Les Allemands ne transigeaient pas avec le règlement. Pour six œufs, « on vous mettait dedans ». Si un magasin devait ouvrir à sept heures, ce n'était pas sept heures cinq. Sinon, procès-verbal et en correctionnelle.”

En février 1940, des cartes de rationnement furent distribuées à la population. Il devint de moins en moins facile de se nourrir convenablement, de se vêtir.

Les époux Nanelli partageaient ce qu’ils pouvaient glaner :

“Mon mari n'était pas encore naturalisé français. Il était tailleur. Nous avions laissé notre boutique, mon époux et moi cousions les costumes au grenier. J'allais chercher le tissu à l'entrepôt de M. Aicard pour faire des pantalons pour l'armée française. Il nous payait en argent et en tickets, mais très peu. On faisait la queue au marché pour avoir des légumes.

Un jour, mon mari a livré un travail de couture chez une cliente à la campagne. Elle lui a donné des tomates et des bannettes. Sur le chemin du retour, il rencontre une vieille dame qui pleurait parce qu'elle n'avait rien eu au marché. Il a partagé les légumes avec elle. La vieille dame n'en finissait pas de le remercier.

Mon père était bûcheron, ma mère lui faisait cuire des graines pour les poules. Elle mélangeait ces graines à la soupe afin qu'elle soit consistante.”

Face aux difficultés d'alimentation, les ventres criant famine, des femmes téméraires bravant l'ennemi manifestèrent. Des ménagères ont défilé devant la préfecture de Draguignan.

Un bon nombre de personnes s'exilèrent des villes pour se dissimuler à la campagne, où elles envoyaient leurs bambins pour plus de sécurité, chez des parents, des amis. Aussi, parce que la terre possédait des ressources que la ville n'avait pas.

On parlait d'échanges plutôt que de marché noir, à la campagne.

Mme Martin déclare :

“Ici, il y avait les poules, les lapins, les cochons. Nous procédions à des échanges avec des connaissances, des amis. Un jour, j'étais tombée, j'avais dû me fouler le poignet ! Le rebouteux nous avait dit qu’il fallait se frotter avec de l'huile d'olive. Nous n'en avions plus, alors nous avons fait un échange.”

Et Mme Benet de dire :

“Les tickets donnaient droit à du résiné. C'était marron, très doux et cela se tartinait. Je n'en ai jamais mangé. Je me souviens que mes camarades de classe goûtaient avec du chocolat, de très grosses barres.

Nous, nous avions des figues sèches, de la confiture que ma grand-mère faisait. Et l'été, nous avions des fruits.

Nous, à la campagne, nous mangions des pommes de terre, pas des topinambours.

Pour moi, manger des pommes de terre était banal. Si j'en voulais deux, je les avais. Pour mes copines, c'était un événement.”

Et Mme Ferrier d'ajouter :

“Pour l'alimentation, tout était rationné par cinquante et cent grammes, sucre, café, etc.”

|

Tickets de rationnement |

Il fallait faire la queue…

Il fallait faire la queue… |

Affiche contre le marché noir |

La pesée du sel |

On troquait des légumes et des pommes de terre contre d'autres denrées devenues rares. Le palais se délectait de leur saveur, faisant oublier l’espace d'un instant, les plats de rutabagas et de topinambours.

Le ferronnier, contre de l'huile, avait fabriqué une baignoire pour les petits de Mme Boutou.

Les moutons arrivés à un poids satisfaisant ne tardaient pas à se retrouver dans les casseroles d'une bonne partie du village. Sinon, on braconnait.

La ration de farine, de sucre, de café était insuffisante aussi. |

Tickets de rationnement |

Mme Martin donne la recette de fabrication du café et du sucre :

“On allait ramasser les glands de chêne pour les cochons, et les plus beaux, on les faisait griller pour le café, on mettait de l'orge aussi. On fabriquait du sucre de raisin.”

Mme Paglia avait trouvé une solution. Etant réceptionniste dans un hôtel séparé en deux, côtés français et allemand, elle se glissait chez l'occupant :

“Ils étaient toujours corrects, mais je les ai volés tant que j'ai pu. Ils avaient de tout et nous on n'avait rien.”

Le savon était confectionné avec du beurre et de la potasse.

Les jeunes filles et les femmes coquettes se teignaient les jambes avec de la chicorée pour faire croire qu'elles portaient des bas. Quelquefois, elles allaient même jusqu'à dessiner un trait sur le galbe de leurs mollets pour imiter la couture.

Mme Carovani raconte :

“Nous faisions partie des gens qui avaient des familles nombreuses et qui n'avaient pas beaucoup d'argent.”

Elle ajoute en aparté :

“Les habits arrangés passaient de l'un à l'autre jusqu'à ce qu'ils soient totalement usés.”

Mme Ferrier précise :

“L'habillement était difficile, on se débrouillait pour se vêtir, les plus grands donnaient aux plus petits. On raccourcissait les manches, le bas des jupes et des pantalons si besoin.”

|

Carte de fabrique de savon |

Chez Mme Martin :

“On avait les costumes de nos grands-mères. On s'en est servi pendant la guerre pour se faire des robes, des jupons. On a retricoté les vieux bas de laine. On défaisait et on recousait avec le tissu à l'envers.”

Mais marché noir voulait dire aussi vendre clandestinement des marchandises à des prix élevés et des commerçants sans scrupule n'hésitèrent pas à profiter du chambardement en augmentant exagérément leur prix, pour s'enrichir. Ces abus étaient toutefois plus courants dans les villes.

Mme Barbéris s’en souvient :

“Le marché noir fonctionnait en plein. Les commerçants n'avaient rien à vendre en apparence, mais au marché noir, je me procurais du lapin que je cuisinais et je l'envoyais en morceaux dans des pots de verre, à mon mari.” |

Le train en gare de Claviers |

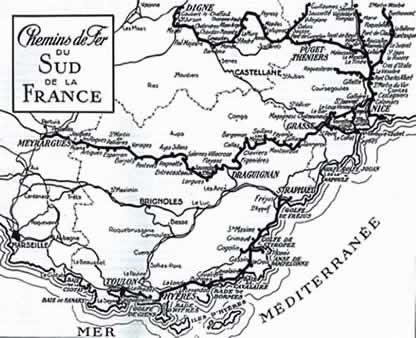

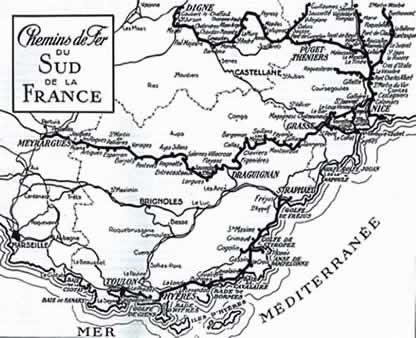

Pour se déplacer, les gens parcouraient des kilomètres à pied, en vélo, à cheval, ou ils empruntaient le train des Pignes qui partait de Digne.

Il longeait les pinèdes, saluait au passage les rivières et les ruisseaux, poussait des « tchou-tchou » de mécontentement dans les côtes un peu trop raides, et arrivait ahanant dans un nuage de vapeur dans les gares de Bargemon, Claviers, Callas… |

L’Abbé Boyer nous fait part de l’étonnement des Américains :

“Ce fameux train passait sur la voie de contournement actuelle. Le passage à niveau n’étant pas loin, le train sifflait, ce qui avait fini par attirer leur attention. Il passait à 16 heures et c'était la grande attraction. Ils voyaient réellement les petits trains du Far-West, avec une locomotive et deux wagons. Certains le photographiaient, il fallait voir, c'était le grand spectacle pour eux.” |

Le parcours

Le parcours |

« Tchou-tchou » |

Imprimer la page

|